感染症疫学の専門家が伝える「新型コロナのいま」 〜寮生活を送る学生たちへのメッセージ 2021年1月

僕らが健康Design Studioをはじめた理由

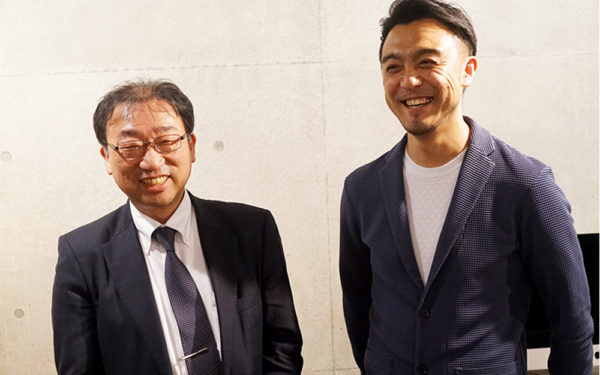

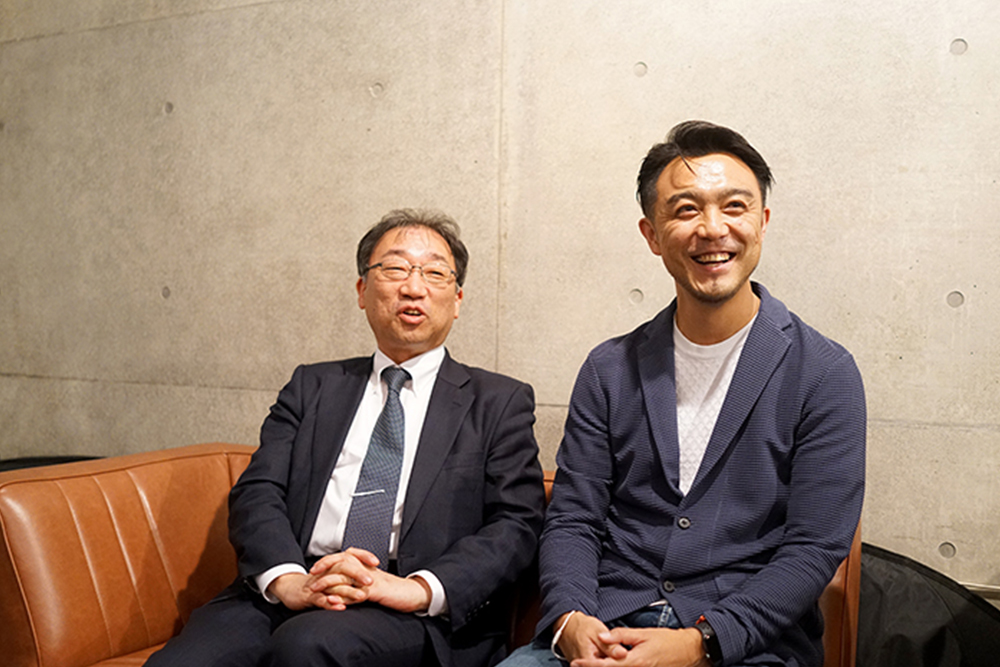

京都大学医学研究科 中山健夫 × (株)電通 戒田信賢

京都大学医学研究科社会健康医学専攻の専攻長である中山健夫の専門は「健康情報学」。健康や医療に関する情報のあり方について硏究する、いわば健康情報を“つくる”専門家。

対するは、電通で社会課題解決を起点とした新規事業開発や企業や商品サービスのブランディングを手がけるなど、情報を“つたえる”専門家である戒田信賢。

大学の師弟関係でもあるふたりが手を組み「健康Design Studio」をはじめたきっかけとは?

荒削りなコミュニケーションだったけど、「世の中を良くしたい」という熱意を感じた

- 戒田:

- 僕が京大に入学し、先生の研究室に入れて!と伺ったのが、もう17年前ですよ。

- 中山:

- あの頃は、私の研究室もまだ「健康情報学」ではなく、「医療システム情報学」と言っていたね。

- 戒田:

- さんざん迷惑をかけて京大を卒業してからも「同門会(研究室単位での医学部同窓会)」に毎年伺い、当時の僕は「道場破り」と称して、新しいチャレンジやアイデアの提案をさせていただいていました。不遜ですよね。。

- 中山:

- 勝手なことをしていたよね(笑)。荒削りな提案ばっかりだったけど、「世の中の役に立ちたいんだという熱意が感じられたよ。

- 戒田:

- ごめんなさい。。京大を卒業してからコンサル会社に就職し、その後電通に移って。コミュニケーションに関わる仕事をするようになりましたが、改めて「健康」に関連する課題を解決するのは、とても難しいものと痛感しました。

そこで改めて考えてみたんです。研究者や臨床家をはじめとした実務家の方々は「健康課題の実態や原因」などを深く分析するのが得意で、我々のような企画屋は、課題を因数分解してから解釈し直すことで「解決アイデアを考える」のが得意なわけです。

でも、その課題解決を推進するにあたって、その両者が連携しているケースはとても少なくて。健康を志す実務家同士が手を組んで、これまで超えられなかった壁を一緒に超えていくような新しい仕掛けをつくりたい、健康問題の解決アプローチをもっと良いものにしていきたい、という思いが強くなりました。

そんな仕組みづくりの提案を、もう10年くらい「道場破り」と称してぶつけていたわけですが。。先生は僕の当時の行動を、どういう風に見ていたんですか? - 中山:

- ま、若い奴が頑張っているなと(笑)。

私は「健康情報学」を研究する上で、「共有価値の創造(Creating Shared Value=CSV)」というコトバをここしばらく大切にしているけれど、これはもともと戒田くんから教わった言葉です。2013年ごろだったかな。「ビジネスシーンではCSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)からCSVっていう考え方に移ってきているんですよ」と言われて、その説明が非常に腑に落ちたんです。

医師患者関係でも、健康に関する実務でもそうですが、関与してる人はみんな「健康になりたい」というShared Valueを共有しているんです。このCSVというコンセプトは、ビジネス界だけでなく、医療や健康の領域でも全く同じことなんだと、気づきがあったわけです。

CSVというビジネス用語が健康実務の未来を予見していた

- 中山:

- 戒田くんからCSVの説明を聞いたとき、健康や医療の現状と合致する“視点”だと感じたんです。

医療を例に出せば、医療者と患者さんの間には持っている情報や考え方に大きなギャップがあります。その昔は医師の立場が完全に“上”で、有無を言わさず患者さんにいろいろな治療をしてきました。

1970年代になると「インフォームドコンセント」という言葉が生まれ、ようやく患者さんに治療内容を説明し、“同意”を得た上で行うようになりました。それでも、「私たちがやりたい医療行為に同意してください」といった上から目線がぬぐえませんでした。

そうした歴史を経て、いま現場で叫ばれているのは、「Shared Decision Making」という考え方です。治療の方針に“正解がない”状況に陥ったとき、医療者は“専門知識”や“経験値”を、患者さんは“自分なりの価値観”をベースにコミュニケーションを取りながら、一緒に目標を定めていきます。

健康は一方向の価値で決まるものではなくて、納得いくゴールを目指す両者が、情報やプロセスを共有し合いながら、納得したゴールに向けてShared Valueを“共有”し“対話”をしながら意思決定をしていく。ビジネスの世界のCSVという考え方がこのSDMという言葉と重なり合い、非常に腑に落ちたわけです。 - 戒田:

- 健康実務家と患者さん・生活者の関係性の中にも、価値観の共有と「健康獲得」に向けての協働が必要ということですね。

- 中山:

- そうそう。臨床実務だけではくて、研究分野でも同じことが言えます。大規模な研究になると、多くの生活者や患者の方に、長期間に渡って研究に参画し続けもらう必要があるのですが、多くの人が途中で離脱してしまう。研究者は意味のある研究成果を出したいのですが、被験者となる生活者・患者さんの方にも、「この研究が未来の健康問題解決にとても重要なデータになる」という“意識”とその“価値”を共有してもらう必要があるわけです。

臨床であれ研究であれあらゆる実務において、立場を超えて連携しあって、問題解決と向き合うことがとても重要であるということを「CSV」という言葉が改めて認識させてくれたんです。 - 戒田:

- 僕はとにかく社会課題を解決したかった。世の中には不安や不満といったさまざまな“不都合”があります。それを“潤い”に変換したいというのが、研究者としても実務家としても共通する僕の思いです。その手段として、自分が専門とする「コミュニケーションデザイン」という考え方をヘルスケアの実務と融合させたい、と考えたわけです。

「デザイン」というコトバは、なんていうか芸術系の学校を卒業した人の専門性、みたいなイメージがありますが、そんなことはないと思うんですよね。健康実務に取り組む人は、医療・介護・福祉といった領域で、ターゲットにしている患者さんや生活者のみなさんをより健康にするために、様々なコミュニケーションや仕掛けを「デザイン」しているわけですよね。

この「健康をデザインする」というアプローチを、領域を超えて、専門性を超えて、みんなで一緒に進めることが一番近道だし、一番効果が出るんだろうと思うんです。

健康実務家も、患者さん・生活者も、「健康」を目指すなら自らの行動をデザインすべき

- 中山:

- 確かに医療とか健康科学の世界では「デザイン」という言葉はあまり出てこないね。順番を考えたり、レイアウトを変えたり、同じ情報や素材でも“伝え方”ひとつで“伝わり方”が変わるのに、そこに対する配慮はほとんどないのが現状。変わってきているとは思うけど、まだまだ多くの実務家や専門家は、正しい情報を「つくる」ことに集中し、あとは自然と動いていくような感覚があるのかもしれない。

「健康情報学」の分野では、情報は「つくる」「つたえる」「つかう」の3つの視点で考えることを重視しているけれど、これに戒田くんは文句を言っていたよね。「最後の“つかう”だけ主語が変わっています。エビデンスのある良い情報を作る、それを伝える。ここまではいいでしょう。でも、つかうのはエンドユーザーだから、“つかってもらう”じゃないですか?」って。確かにそう。この指摘には一本取られたよ。

- 戒田:

- どれだけ優秀な実務家が頑張って「情報の質」を高めても、あるいは我々のような情報を伝える専門家が「伝える質」で頑張っても、その両方が連動しあっていなければ不十分なんです。ビジネスでは「バリューチェーン」と言いますが、両者が連動しあいながら、「健康」という結果に向かって、情報の受け手を「理想的な方向に誘う」ような仕組みをつくっていかないと成果を最大化することはできません。

先生のおっしゃる、「つくる」「つたえる」「つかってもらう」をうまくデザインしていくことができれば、コミュニケーションの質を高めることができれば、私たち実務家は、もっと多くの生活者や患者さんを健康に誘うことができる。だから、先生と一緒にプロジェクトを立ち上げようと思ったんです。

この「健康をデザインする」に本気で向き合うために検討を始めたのが「健康designstudio」の原点なんです。

でも、教え子とは言え、よくこんな話に賛同してくれましたね。 - 中山:

- 誰かと何かをするということは、ある意味で全部「Creating Shared Value=CSV)」。新しい価値を生み出すということにつながるから、断る理由がないよ。ゴールが見えない曖昧なプロジェクトだけど、大事な試みであることは間違いない。

生活者や患者さんに「健康」という成果を出してもらうことが「僕らのKGI=目指すべき最終的なゴール」

- 戒田:

- 健康情報のあり方については、最近色々な問題があるじゃないですか。インターネットメディアの普及もあって、情報が溢れ、玉石混交になっています。生活者や患者さん側にとっては、健康情報を見抜く力である「ヘルスリテラシー」をどう高めるのか、考えていく必要があります。もちろん、情報を「つくる側」である研究者や実務家側の意識もとても重要ですが。

「健康情報学」の「つくる・つたえる・つかってもらう」という発想は情報・仕掛け提供者側のロジックで、いわばKPIです。最終的な目標を達成するための、中間的な通過点に過ぎないわけですよね。あくまで僕らが相手にしているのは生活者や患者さん。だから、そのターゲットの方々が理解できるように伝え、行動してもらって、そして「健康という成果」を出してもらう必要があります。それが根本的なKGIで、本来の目指すべき最終的なゴールなんです。 - 中山:

- 健康という領域は、横断的に連携しながら取り組むべきテーマ。研究機関や臨床家だけではなくて、企業やNPO、行政といった実務家を含めたさまざまなプレイヤーが、これからは一緒にやらないといけない時代だと思っています。

大学の研究もある意味では手詰まりなんですよ。行動経済学が良い例ですが、大学がやってきたオーソドックスな研究と、民間が経験値で積み重ねてきた実例が近づくことで新しいものが生まれることがあります。

「健康実務はコミュニケーションの集積である。」

- 戒田:

- なぜ僕が伝え方にこだわるかといえば、「医療というのはコミュニケーションの集積」だからです。これは梅田悟司という有名なコピーライターからもらったコトバなんですが。

- 中山:

- 2000年代にアメリカでも「医学の専門領域で起こっている医療問題の多くはコミュニケーションの齟齬に起因する」というレポートも発表されているんだよ。治療においても、医師と患者のコミュニケーションが悪ければ、うまくいかない。場合によって訴訟に発展することもあります。臨床家は治療や病気を説明するときに、つい専門的な言葉を使ってしまいがちだし、患者もよくわかっていなくても「ハイ」って答えますからね。

やっぱり臨床家は、目の前で起こっている事態をなんとかしたいんですよ。心臓が止まっているならなんとか助けようとする。癌だったら、取り除こうとする。そして退院したら終わり。

でも、患者は退院してからも、病気を付き合っていかなければいけなし、むしろそれからが長い。

要するに、目指すゴールが違うのに、認識がズレたまま治療といったアプローチをしても「満足」なんてあり得ない。 - 戒田:

- 治れば何でもいい患者もいれば、治らなくてもいいから楽になりたい人もいますよね。むしろ、放っておいてくれという患者さんもいます。双方がどう考えているのか、どんな結果を求めているのか、ちゃんとコミュニケーションした上で、どんなアプローチが最良なのか、最善を目指すのか、あるいはベターはなんなのか、落としどころを決めていくのが、Shared Decision Makingってことかもしれないですね。

臨床の現場でも、NPOや企業が行なっている取り組みでも、その実務は全て「コミュニケーション活動」なわけです。そうすると、健康という成果を本当に実現していくためには、そのコミュニケーションの質を高めていくしかない、と本当に思うんです。

「知恵の集積」、「事例シェア」、そして「健康づくりのアイデアを議論」する場をつくりたい

- 戒田:

- コミュニケーションに答えはないんですよね。

京大だって電通だって答えなんて持ってない。だからみんなの知恵を共有して一緒に前に動かしていける場所を作りたいと思ったんです。いろんな実務家に参加してほしい。大学も企業も行政もNPOも。色を付けずに、いろんなところで向き合っているみんなが、刺激し合えて甘え合える場所が欲しかった。みんなの知恵を統合しながら「健康をデザインする」ための必要な情報を統合していきたい。それが「健康Design Studio」の一番大きなミッションです。「知恵を統合した理論」もつくっていく。「健康をデザインしている事例」も共有していく。そして、健康デザインに関する実務家が持っている悩みごとをみんなで共有して「アイディアを出しながら解決策を生み出していく場」をつくります。 - 中山:

- 実験の場だから、うまくいかないことがあっても、教訓になる事例として残してもいいかもしれない。

立場を超えて、みんなで一緒に未来を創っていけたら、とてもいいことだと思う。